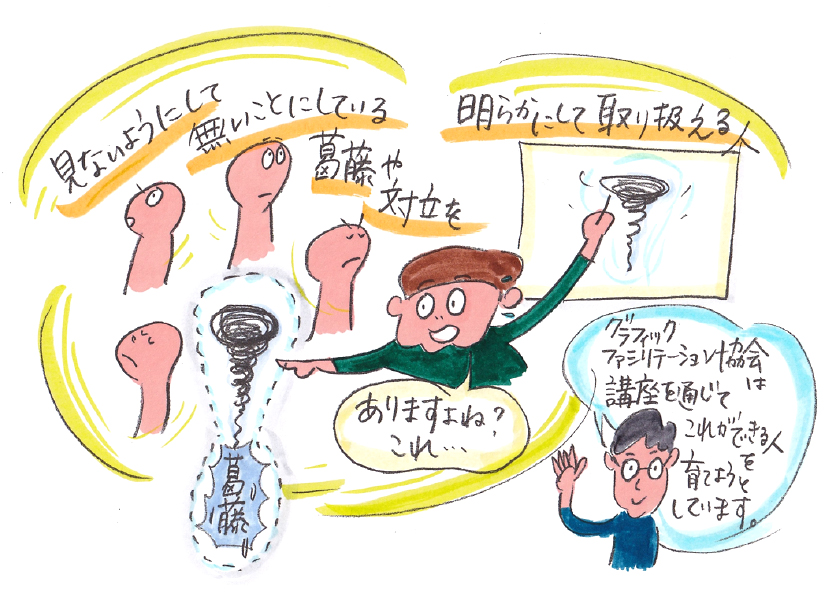

グラフィックファシリテーション協会では、認定講座等を通じて、

グラフィックファシリテーションのプロフェッショナルを育成しています。

- グラフィックファシリテーションのプロフェッショナルとは、「人や組織が見ないようにして、無いことにしている『葛藤や対立』をグラフィックをもちいて明らかにし、取り扱えるファシリテーター」のことです。

対立や葛藤が悪いのではありません。人は、一人ひとり違う性格や価値観、背景を持っているため、対立や葛藤が生まれるのは自然なことです。 - 人や組織の関係性に悪影響をおよぼすのは、対立や葛藤そのものではなく、対立や葛藤を見ないふりをして、そのままにしておくことから起きる過度な緊張や不安、不信、恐れなど、一人ひとりの「安心できていない心持ち」です。

グラフィックファシリテーション協会の認定プロフェッショナルは、「葛藤を明らかにして取り扱う」ために必要な力を担って、さまざまな業種、職種、立場の話し合いをファシリテーションしています。

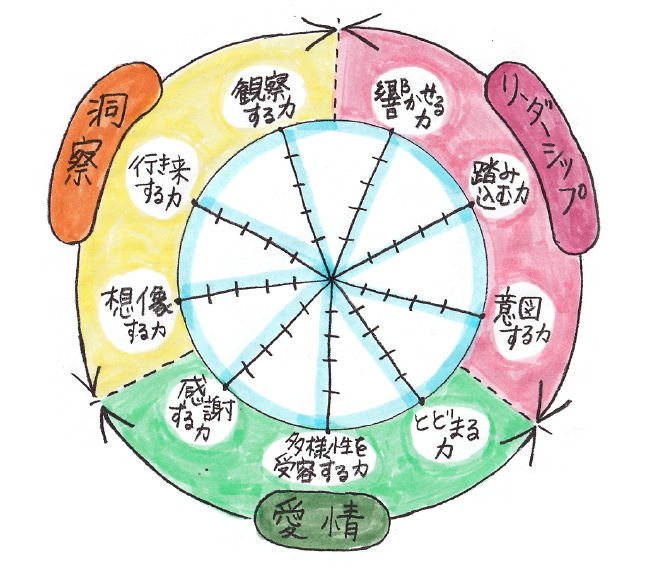

「葛藤を明らかにして取り扱う」ために必要な力

(9項目)

-

「葛藤を明らかにして取り扱う」ために必要な力は、3つの要素、9項目で形づくられています。

(1)リーダーシップ

・響かせる力 ・踏み込む力 ・意図する力

(2)愛情

・とどまる力 ・多様性を受容する力 ・感謝する力

(3)洞察する力

・想像する力 ・行き来する力 ・観察する力

3つの要素・9項目の力について、自ら育み、高め、広げることを意識し、グラフィックファシリテーションのプロフェッショナルとしての「あり方」を常にふりかえり、話し合いの場から学び続けることが大切です。

グラフィックファシリテーション協会では、この3つの要素・9項目に基づいて、プロフェッショナルを認定しています。